الاكثر قراءةتحليلات و آراءغير مصنف

“قروسطية” القرن 21 .. أميركا تقود الفوضى وتوقد فتيل انحدارها

بقلم: الباحث د. محمد حسين سبيتي / لبنان

لم يعد مفهوم السيادة الويستفالية (معاهدة ويستفاليا وقِّعت في 24 تشرين الأول 1648)، الذي رسم حدود العالم منذ أكثر من ثلاثة قرون ونصف، يحتكر السلطة كما كان. فقد أصبحت الدولة مجرد حلقة في سلسلة من الولاءات المتداخلة والقوى العابرة للحدود. هذا التحوّل، الذي يشبه أنماط العصور الوسطى في تعدد السلطات والإقطاعيات، ليس نهائيًا، بل يمثل مرحلة انتقالية تنذر بانحدار حضاري ناتج عن جشع “الإقطاعيين التقنيين” وعنف المرتزقة وغيرها من الممارسات الهجينة المدمرة لسيادة الدول. غير أن هذا الانحدار سيرتد في نهاية المطاف على مهندسيه، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، عندما تعيد الدول والأقاليم ترسيخ سيادتها من جديد، وهذا ما سنبحثه في طيّات هذه المقالة.

تفكك السيادة

في كتابه “المجتمع الفوضوي” (The Anarchical Society, 1977)، حذّر هادلي بول (Hedley Bull)، مؤسس المدرسة الإنجليزية في العلاقات الدولية، من اقتراب العالم من “عصور وسطى جديدة” علمانية (New Medievalism)، حيث تتآكل سيادة الدولة أمام كيانات تتجاوزها مثل الشركات متعددة الجنسيات، أو التجمعات الإقليمية، أو الجماعات “الدينية والإثنية” تمامًا كما كانت الكنيسة والإمبراطورية تتقاسمان السلطة مع الإقطاعيين في أوروبا القروسطية.

في العصر الحديث تظهر هذه الكيانات في نماذج مختلفة لكن سياقها واحد وأبرزها شركات مثل أمازون أو جماعات مثل “داعش” التي حوّلت الدولة إلى فاعل ثانوي غير قادر على احتكار “التدخل (العنف) المشروع” أو السيطرة على اقتصاده الداخلي، لكن بول نفسه أشار إلى أن هذا النظام غير مستقر، إذ يولّد ردود فعل تُعيد بناء السيادة عندما يدرك اللاعبون الدوليون خطورة الانحدار الذي أطلقوه.

الفوضى المستدامة: موجات الانهيار المتسلسل

رؤية ما تقدّم من معطيات يمكن تشكيل إطار سياقها التاريخي الفعلي بالبدء منذ حقبة انهيار الاتحاد السوفييتي، حيث أطلق الغرب- خاصة بريطانيا والولايات المتحدة- موجات متتالية من تفكك الدول عبر تدخلات عسكرية وسياسية، كما حدث في يوغوسلافيا (تفكيكها 1999 عبر قصف الناتو)، أفغانستان غزو 2001، العراق غزو 2003، ليبيا 2011، وسوريا دعم المسلحين منذ 2011، وامتدت إلى حالات أخرى مثل الصومال (1993 وتدخلات لاحقة) والسودان (دعم انفصال جنوب السودان 2011)، وغيرها.

هذه التدخلات التي غالبًا ما جرَتْ تحت شعارات “الديمقراطية” أو “مكافحة الإرهاب”، أضعفت احتكار الدولة للسلطة وأولدت فراغًا أمنيًا ملأَهُ “ميليشياتٌ ومرتزقةٌ”، معمِّقةً هشاشةً تتدفَّقُ إلى الجيران كما حدث في البلقان بعد يوغوسلافيا حيث انتشرت الحرب الإثنية في كوسوفو والبوسنة، أو في القرن الأفريقي بعد الصومال حيث أفضى التدخل الأميركي إلى صعود حركة “الشباب” والقراصنة الصوماليين الذين يهددون كينيا وإثيوبيا، وفي السودان حيث أدى دعم الانفصال إلى حروب أهلية تتداعى فصولها حاليًا، وموجات لاجئين إلى مصر وتشاد والأردن. هكذا تكشف هذه الأمثلة عن نمط متكرر يعزز الفوضى المستدامة التي تنتقل بعد كلّ أزمة إلى الدول المجاورة عبر “تأثير الفيض”، في شكل عنفٍ ولاجئين وأزمات اقتصادية. ومن نتائجها ما يؤكده مؤشر الدول الهشّة الصادر عن صندوق السلام العالمي لعام 2024 أن نحو 60% من دول العالم في حالة “تحذير حاد” أو “هشاشة”، مع تصدر اليمن 111.2 نقطة وسوريا 108.1 نقطة والسودان بسبب الحروب الأهلية والصراعات على الموارد. لكنه ينذر أيضًا برد فعل حضاري حيث من المفترض أن تعيد الدول- بعد تراكم الآثار السلبية_ ترسيخ سيادتها أمام التدخل الخارجي المدمر. هذا المشهد يعيد إلى الأذهان حرب الثلاثين عامًا التي اندلعت من صراع ديني محلي في براغ وامتدت إلى أوروبا بأكملها.

لكن هذه الفوضى ليست دائمة فالعولمة التي غذّاها الغرب ستستفزّ ردّ فعلٍ حمائيٍّ يعيد ترسيخ الحدود الوطنية، كما يتوقع منظّرو الواقعية مثل جون ميرشايمر في كتابه “تراجيديا السياسة الكبرى”، حيث تميل الدول عندما تشعر بتهديد وجودي إلى إعادة بناء مؤسساتها السيادية لمواجهة التدخل الخارجي وهذا ما أتوقع حدوثه وإنْ طال الأمر.

خصخصة العنف (المرتزقة بديل الجيوش ومستقبل الحروب)

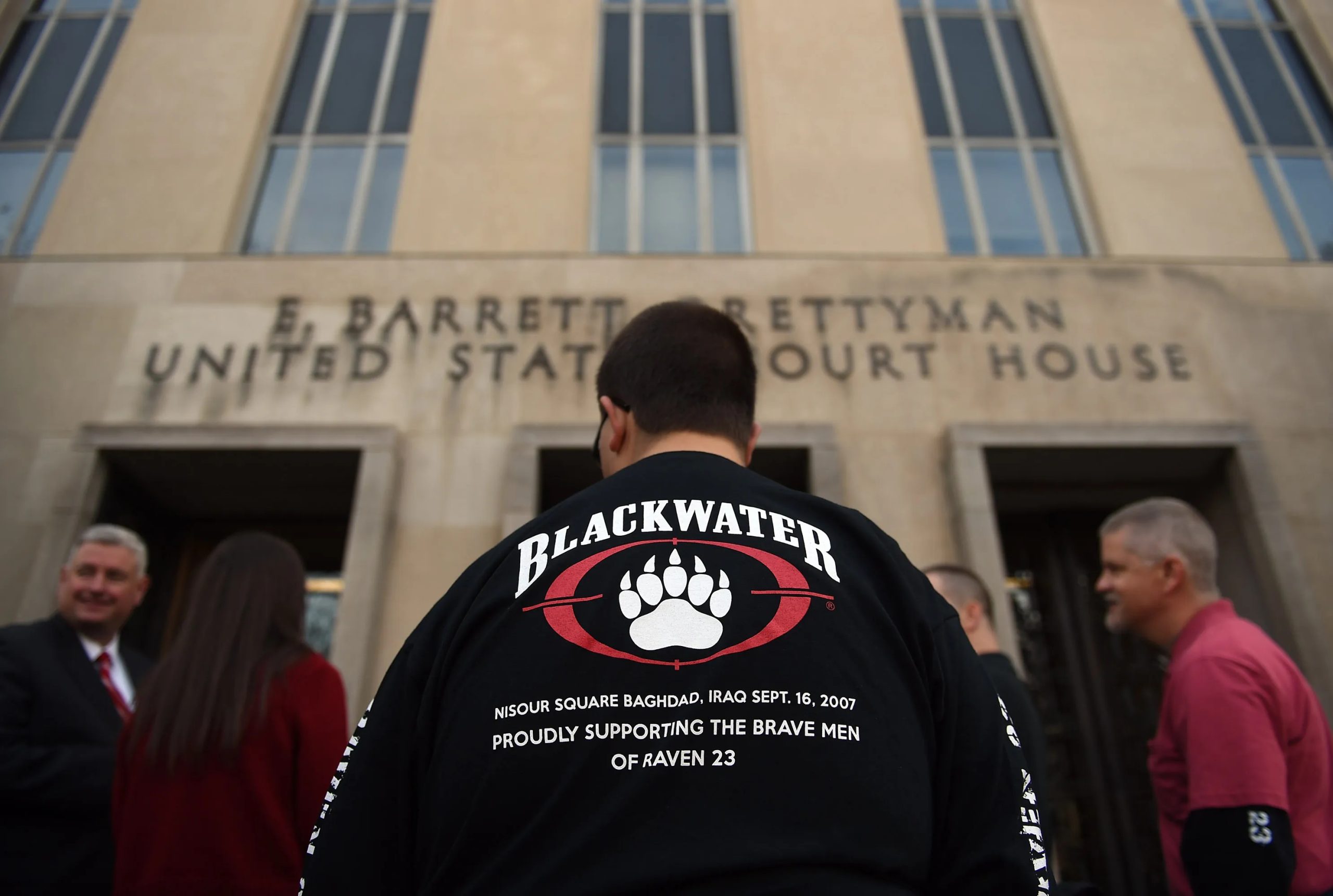

وبالتوازي مع ما سبق يلوح خطر أشد تهديدًا لسيادة الدول يتمثل بعودة المرتزقة عبر شركات الأمن الخاصة، التي تنقض تعريف ماكس فيبر للدولة باعتبارها “الجهاز الذي يحتكر العنف الشرعي”. فقد قادت الولايات المتحدة هذا الاتّجاه باستخدام شركات مثل بلاك ووتر في العراق وأفغانستان لتجنب التكاليف السياسية للجيوش النظامية.

وفي أوكرانيا شكّلت مجموعة فاغنر عمودًا فقريًا للقوات الروسية في معارك مثل باخموت بينما تمددت في إفريقيا من مالي إلى السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى حيث تبادلت الحماية بالمعادن والنفوذ، هذا الشكل من العنف غير الشرعي عمّق هشاشة الدول وأنتج توترات دبلوماسية متزايدة.

ويتوقع خبراء مثل ديفيد إرليكمان في دراساته عن صناعة الأمن الخاص أن مستقبل الحروب سيتّجه أكثر نحو هذه القوى الموازية (التشكيلات الفاعلة الوكيلة غير الشرعية العابرة للحدود) غير أن توسعها سيستفزّ في المقابل ردّ فعلٍ مضادًّا، إذ ستسعى الدول إلى إعادة بناء جيوشها الوطنية كما فعلت أوروبا بعد حقبة نابليون، خاصة مع انتشار نموذج “أمراء الحرب” إثر هذه الممارسات ما يهدد وجود وشرعية الدولة القائمة على مرتكزات الأرض والشعب والحكومة لتصبح قائمة على مرتكزات أخرى من صناعة هؤلاء “الأمراء” أنفسهم تلبية لمطامع أسيادهم في موارد هذه الدول.

الإقطاعية التقنية: جشع “الإقطاع الرقمي” يهدّد الحضارة

يقود الاقتصاد الرقمي، المدعوم من السياسات الأميركية، إلى نزع الحدود عن الأسواق الوطنية، حيث تتحكم شركات مثل “غوغل” و”ميتا” و”أمازون” في “أراضٍ رقمية” تشبه الإقطاعيات القديمة تستغل بيانات المستخدمين كريعٍ دون إنتاج حقيقي.

يسمي يانيس فاروفاكيس (Yanis Varoufakis) في كتابه “الإقطاع التكنولوجي: ما الذي قتل الرأسمالية “Techno-Feudalism: What Killed Capitalism” (2023)، هذا النظام بـ”الإقطاعية التقنية” (Techno-Feudalism)، موضحًا أن إنقاذ البنوك عام 2008 سمح لهذه الشركات بتراكم “رأس مال سحابي” ضخم، يغذّي الكراهية الاجتماعية والفاشية، تمامًا كما عاش الإقطاع القديم على عرق الفلاحين.

واقعًا لقد تجاوزت هذه الشركات في نفوذها دولًا بأكملها مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض غراماتٍ بمليارات الدولارات، بينما ظلت دول الجنوب عاجزة عن المواجهة. ويحذر فاروفاكيس من أن جشع “السادة الرقميين” سيقود إلى انهيار الابتكار والحرية، الأمر الذي سيدفع المجتمعات إلى ردّ فعلٍ عكسي يعيد السيادة الاقتصادية عبر الحمائية والتنظيم الصارم.

الدور الأميركي المدمّر

لعبت الولايات المتحدة الدور الأبرز في هندسة هذا التحول القروسطي المؤقت، مستفيدة منه لتعزيز نفوذها العالمي دون أن تتحمل كامل تكاليفه الداخلية. غير أن تداعياته سترتدّ عليها لاحقًا كما تنبأ علماء سابقون وحاليون، حين تتحول إلى قوة هامشية في عالم يعيد ترسيخ السيادات الوطنية والإقليمية.

حول سردية التدمير الأميركي نجد أن واشنطن روّجت للخصخصة العسكرية كأداة للتوسع في الدول الهشة متجاوزة سيادات الدول والقيود القانونية. ففي العراق بعد غزو 2003 نشرت أكثر من 20 ألف متعاقد 2007-2008 من شركات مثل بلاك ووتر (Blackwater) لحماية السفارات والمنشآت النفطية، ما سمح لها بانفاق 138 مليار دولار على المتعاقدين حتى عام 2013 عبر عقود LOGCAP دون تصويت الكونغرس المباشر. غير أن دور هذه القوات لم يقتصر على المهام الأمنية، بل تحوّل إلى عاملٍ أساسي في زعزعة استقرار العراق إذ تورطت في مجازر بحق المدنيين وأسهمت في تغذية الانقسامات الطائفية عبر عملها خارج سلطة الدولة، كما استخدمت كأداة استخبارية لفرض النفوذ الأميركي والتحكم بالمفاصل الأمنية الحساسة. هذه الممارسات أدت إلى إضعاف السيادة العراقية، وأثارت كراهية شعبية متنامية تجاه الوجود الأميركي الاحتلال وشركاته المتعاقدة ورسّخت صورة “الاحتلال المقنّع” الذي يختبئ خلف لافتة الأمن والحماية.

وفي كولومبيا، دعمت أميركا خطة كولومبيا (Plan Colombia 2000) بـ 10 مليارات دولار (2000-2016) عبر شركات أمن خاصة لمكافحة عصابات “المخدرات” معتمدة شركات أمن خاصة مثل MPRI وDynCorp، مما أدى إلى نزوح الملايين (قدّر العدد بـ 7 ملايين نازح في أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم آنذاك) وتفكك النسيج الاجتماعي دون تعزيز الدولة المركزية، بل بتقوية “أمراء الحرب” المحليين مثل كارتل كالي.

وفي أفغانستان بلغ عدد المتعاقدين (KBR Kellogg Brown & Root) Fluor Corporation) )و (الأمن (Blackwater/Xe OR Academy) ) حوالي 110 آلاف في عام 2011 مقابل 90 ألف جندي أميركي، مما يشير إلى دورهم المحوري في العمليات والمهمات اللوجستية، ليس فقط كقوات قتالية ولكن كدعم أساسي لعمليات “التحالف” في تلك الفترة الحساسة من الحرب، وأدى هذا الأمر في النهاية إلى انهيار الدولة وعودة طالبان عام 2021. هذا المشهد يتكرّر بصورة مشابهة في ليبيا بعد تدخل الناتو عام 2011، حيث حلت المليشيات محل الجيش الوطني.

بالتوازي غذّت الولايات المتحدة هيمنة شركاتها التقنية عبر سياساتٍ تجاهلت الرقابة الوطنية، كما في رفض تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار خلال عهدي كلينتون وأوباما. هذه السياسة سمحت لشركات مثل أمازون وغوغل ببناء “إمبراطوريات سحابية” تسيطر على نحو 70% من السوق العالمية للبيانات مستغلة ضعف التشريعات لحصد تريليونات النقاط عن المستخدمين دون رقابة حقيقية مما أضعف سيادة دول الجنوب مثل الهند والبرازيل، التي عجزت عن مواجهة هذه الإمبراطوريات رغم فرض غرامات بمليارات الدولارات.

لكن جوهر “الإقطاع الرقمي” لا يقوم فقط على التجارة والربح، بل على سرقة بيانات الشعوب وتحويلها إلى أداة سيطرة سياسية وأمنية. فوفقًا لتقارير هيومن رايتس ووتش ومؤسسة فريدوم هاوس (Freedom House)تستخدم الشركات الأميركية الكبرى واجهاتها التجارية لجمع بيانات حساسة تُسلّم لاحقًا إلى مؤسسات الأمن القومي الأميركي عبر برامج مثل PRISM وXKeyscore التي كشفتها تسريبات إدوارد سنودن عام 2013. هذه البرامج مكّنت وكالة الأمن القومي من مراقبة الاتصالات والمواقع الجغرافية والتحركات المالية لمليارات الأفراد حول العالم من دون إذن قضائي أو علم حكوماتهم.

بذلك يتحول الفضاء الرقمي إلى “إقطاعية استخبارية” تخدم مشروع السيطرة الشاملة، إذ لا تستخدم بيانات الأفراد فقط في الإطار التجاري أو الإداري بل هي مفاتيح لخرائط اجتماعية واقتصادية تُستخدم لتوجيه الرأي العام، والتأثير في الانتخابات، والتحكم في الأسواق. ومن هنا يبدو أن الهدف الأميركي الحقيقي هو احتكار المعرفة والمعلومة بوصفها المورد الأكثر قيمة في القرن الحادي والعشرين لتظل واشنطن ممسكة بخيوط المجتمعات من داخلها لا عبر الجيوش بل عبر الخوادم والذكاء الاصطناعي.

وقد أثار هذا الجشع ردود فعلٍ معاكسة، مثل حملات “احذف فايسبوك” في أوروبا ورفض الصين لهيمنة “تيك توك” الأميركية، في مؤشراتٍ مبكرة على عودة النزعات الحمائية ووعيٍ عالميٍّ متزايد بخطر الاحتلال الرقمي الأميركي.

على العموم، هذا النهج الأميركي سيرتدّ سلبًا على واشنطن نفسها، إذ يولّد ديناميكيات توازن قوى تُهَمِّش دورها تدريجيًا في عالم يرفض الهيمنة الأحادية. فصعود الصين عبر مبادرة “الحزام والطريق”، التي ربطت أكثر من 150 دولة باستثمارات تجاوزت التريليون دولار بحلول 2025 لا يعيد بناء سيادات إقليمية قوية في آسيا وإفريقيا فحسب، بل يُقَوِّي دولًا هشة سابقًا مثل باكستان وإثيوبيا، لتتحول إلى شركاء استراتيجيين يفضَّلون الشراكات الثنائية على التبعية للغرب، كما حدث في مشروع ميناء جوادار في باكستان الذي أصبح قاعدة اقتصادية صينية تُهَدِّد طرق التجارة الأمريكية في المحيط الهندي.

في الوقت نفسه، تقود روسيا توسع مجموعة بريكس التي انضم إليها عشرة أعضاء جدد في 2024 بما فيهم السعودية وإيران والإمارات، حيث تعمل على تحدي هيمنة الدولار عبر أنظمة مالية بديلة مثل التجارة بالعملات المحلية والسوبر بريكس كعملة احتياطية، مما أدى إلى انخفاض حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية من 71% عام 2000 إلى أقل من 58% بحلول 2025، وفق بيانات صندوق النقد الدولي IMF.

أما الهند فتتحول تدريجيًا إلى قوة اقتصادية بإجمالي ناتج محلي متوقَّع أن يتجاوز الأميركي بحلول 2030 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، معتمدةً على سياسات حمائية ترفض التبعية للشركات التقنية الأميركية كما في حظر تيك توك وفرض ضرائب على غوغل وأمازون مما يُعَزِّز سيادتها الرقمية ويُحوّلها إلى قطب إقليمي يُوازن بين الغرب والشرق.كل ذلك يعيد تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب، كما أكّد تقرير “تراجع الهيمنة الأميركية” (2025) الصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية.

عودة سيادة الدولة (نهاية المرحلة القروسطية)

تأسيسًا على ما تقدّم نخلص إلى أنه عندما تدرك الدول أن هذا النظام القروسطي الجديد يقود إلى انحدارٍ علمي بسبب احتكار الابتكار، وإلى انحدارٍ اقتصادي بفعل الريع غير المنتج ستسعى إلى استعادة سيادتها عبر إعادة بناء الجيوش الوطنية وتبنّي سياساتٍ حمائية صارمة. وهنا سيتحوّل الدور الأميركي إلى دورٍ هامشيٍّ في عالمٍ يعيد التوازن إلى مركزه الطبيعي.

فكما حذّر جون ميرشايمر في “تراجيديا السياسة الكبرى”، فإن محاولات الهيمنة المطلقة تخلق تلقائيًا “توازن قوى” مضادًّا. وكما تنبأ صموئيل هنتنغتون في “صدام الحضارات” (1996) سيُعيد الجنوب العالمي ترسيخ هوياته السيادية ردًا على الغرب، لتغدو واشنطن مجرّد لاعب إقليمي لا يملك أدوات السيطرة السابقة. هكذا يصبح التحول الذي قادته الولايات المتحدة سببًا في هزيمتها الذاتية إذ يعيد التاريخ نفسه ليصحّح انحرافات الطموح غير المقيد.

إنّ هذا المشهد القروسطي المعاصر ليس سوى مرحلة مؤقتة تنتهي بردّ فعلٍ حضاري يعيد الاعتبار إلى الدولة الوطنية والسيادة الحقيقية، فالتاريخ لا يسير في خطٍ مستقيم نحو التقدّم، بل يتحرك في دوراتٍ متعرّجة يصحّح فيها انحرافاته كلما اختلّ توازنه.

Loading...

Loading...