الاكثر قراءةتحليلات و آراءغير مصنف

بين مثالية الفكرة وواقعية المصالح.. جائزة نوبل للسلام

بقلم: حنين محمد الوحيلي

باحثة في مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية

تعد جائزة نوبل للسلام واحدة من أشهر الجوائز في العالم لكنها في الوقت نفسه أكثرها إثارة للأسئلة. أسسها العالم السويدي “ألفريد نوبل” الرجل الذي صنع ثروته من اختراع الديناميت، ثم قرر في وصيته أن يخلد اسمه بما يعوض عن أثره المدمر فأنشأ جوائز تمنح لمن يخدم الإنسانية في مجالات العلم والآداب والسلام. ومنذ عام 1901 تمنح جائزة السلام تحديداً في النرويج لا في السويد كما باقي الجوائز، على يد لجنة مكونة من خمسة أشخاص يختارهم البرلمان النرويجي.

قد يبدو الأمر بسيطاً في ظاهره لجنة، ترشيحات، واختيار فائز. لكن خلف هذه البساطة تختبئ دائماً أسئلة أكبر من يقرر معنى “السلام”؟ ومن يحدد من يستحق أن يكرم به؟

تبدأ رحلة الجائزة كل عام في الخفاء في شهر كانون الثاني، تصل إلى لجنة نوبل مئات الترشيحات من أساتذة جامعات وسياسيين ومنظمات سلام حول العالم، وكل واحد منهم يرشح اسماً يراه جديراً بأن يسمع صوته للعالم. بعد ذلك تعمل اللجنة النرويجية بهدوء تام، فالسرية هنا قاعدة مقدسة، ولا يكشف عن تفاصيل النقاشات أو الأسماء المرشحة إلا بعد مرور خمسين عاماً.

تستعرض اللجنة السير الذاتية وتقرأ التقارير وتستمع للمستشارين ثم تختار اسماً واحداً فقط في تشرين الأول لتعلنه في قاعة صغيرة بأوسلو، لكن صداه يمتد إلى كل مكان. وفي كل مرة يتكرر المشهد نفسه، البعض يحتفي بالاختيار والبعض الآخر يتساءل إن كانت الجائزة ما زالت تمنح لمن يصنع السلام أم لمن يتقن تمثيله.

من فاز بالجائزة هذا العام؟

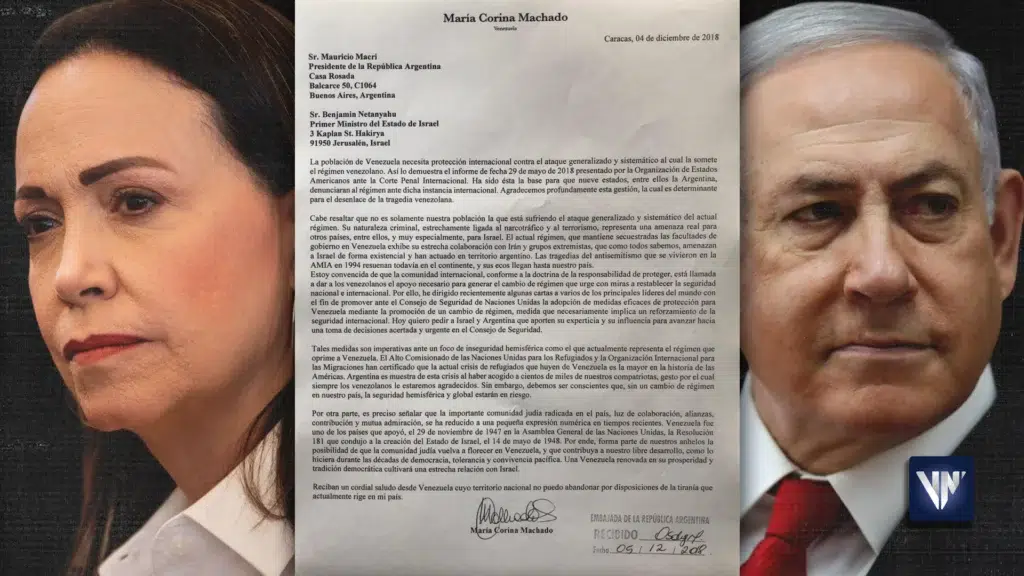

هذا العام اختارت لجنة نوبل للسلام اسماً أعاد الجدل إلى الواجهة “ماريا كورينا ماتشادو” المعارضة الفنزويلية التي تعرف بمواقفها الحادة ضد حكومة “نيكولاس مادورو”.

بررت اللجنة قرارها بأن ماتشادو “ناضلت من أجل انتقال عادل وسلمي من الدكتاتورية إلى الديمقراطية”، ووصفتها بأنها “صوت التغيير السلمي” في بلد يعيش أزمة اقتصادية وسياسية خانقة.

لكن الجائزة كعادتها لم تمر بهدوء. فقد رأى كثيرون أن اختيار معارِضة مدعومة من الولايات المتحدة يحمل دلالات سياسية أكثر من كونه تكريماً إنسانياً، خاصةً في منطقة لطالما كانت مسرحاً للتجاذب بين واشنطن والتيارات المناهضة لها.

ولعل المفارقة الأوضح هي أن الفائزة نفسها تعرف بمواقفها المؤيدة (لإسرائيل) في الوقت الذي يعيش فيه العالم واحدة من أكثر الحروب دموية في غزة. وهنا يبرز السؤال الأخلاقي كيف يمكن تكريم شخصية تعتبر (إسرائيل) نموذجاً للديمقراطية، بينما لا تزال آلة الحرب (الإسرائيلية) تملأ نشرات الأخبار بالدمار؟

ربما لم يكن الاختيار صدفة وربما لم يكن مؤامرة أيضاً لكنه بالتأكيد اختيار له توقيته ومعناه. ففي كل مرة تمنح فيها نوبل جائزتها، يبدو أنها لا تحتفل بشخص بقدر ما ترسل إشارة سياسية عن الاتجاه الذي تريده القوى الكبرى أن يسود في العالم.

لم تكن نوبل، في هذه النسخة من الحكاية، جائزةً تمنح بقدر ما كانت رسالةً تدار:

سلام يعلن في وجه أميركي مبتسم، ويتجسد بعد حين في بلد آخر يحتاج – بحسب الرواية الجديدة – إلى من “يعيد إليه الديموقراطية”.

ترامب والجائزة.. دور مرسوم في مشهد أكبر

لم يكن ما ظهر من هوس الرئيس الأمريكي “ترامب” بجائزة نوبل للسلام مجرد نزعة شخصية أو ميل استعراضي كما حاول الإعلام تصويره، بل كان على الأرجح جزءاً من إخراج سياسي محسوب بدقة. فواشنطن التي تمتلك نفوذاً واسعاً في دوائر القرار الغربية لم تكن لتجد صعوبة في منحه الجائزة لو شاءت ذلك فعلاً، لكنها آثرت أن تجعله يبدو الساعي الذي لم يكافأ، لتكتمل الحكاية الرمزية أمام العالم، رئيس أميركي “محِب للسلام” يقصى فتبدو الجائزة بعدها وكأنها خرجت من قبضة السياسة إلى حضن “الإنسانية” مجدداً.

في الواقع يبدو إن إقصاء “ترامب” لم يكن إلا تمهيداً لحركة أخرى في المسرح ذاته. فبعد ساعات قليلة أعلن فوز معارضة فنزويلية بالجائزة نفسها لتظهر للعالم باعتبارها “الوجه السلمي” في معركة داخلية ضد ما يوصف بالنظام الاستبدادي. والنتيجة أن الصورة اكتملت: الجائزة لم تمنح “لترامب” لأنه لا يناسب رمزياً، لكنها منحت لمن يخدم الهدف الأميركي نفسه من زاوية أخرى، أي إضفاء شرعية أخلاقية على مسار سياسي قادم، عنوانه “السلام” وجوهره “التدخل المشروع”.

بهذا المعنى كان “ترامب” يؤدي دوراً ضمنياً في تثبيت السردية، بأن الولايات المتحدة لا تفرض بل تواكب إرادة الشعوب في التحرر. تظهر أحد رموزها في موقع الساعي المرفوض ثم تمنح الجائزة لشخصية من خارجها لتبدو القصة أكثر مصداقية. وهكذا يتحول الامتناع عن منحه الجائزة إلى أداة لإقناع العالم بعدالة الاختيار اللاحق.

لم تكن نوبل، في هذه النسخة من الحكاية، جائزةً تمنح بقدر ما كانت رسالةً تدار:

سلام يعلن في وجه أميركي مبتسم، ويتجسد بعد حين في بلد آخر يحتاج – بحسب الرواية الجديدة – إلى من “يعيد إليه الديموقراطية”.

ما بعد غزة… سلام يتهيأ لحرب أخرى

جاء إعلان جائزة نوبل للسلام بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار في غزة، وكأن المشهد أريد له أن يغلق دائرة الدم بعنوان ناعم. لكن الحقيقة التي لا تحتاج إلى كثير من القراءة هي أن الحرب لم تتوقف لأن الضمير استيقظ بل لأن هناك حسابات أخرى.

فوقف النار على ما يبدو لم يكن خطوةً نحو سلام دائم بل تحويلاً للزخم نحو جبهة أخرى. واشنطن التي لعبت دور “الوسيط” لم تكن تبحث عن نهاية للقتال بل عن استراحة تكتيكية تمكنها من إعادة توزيع أوراقها في مناطق أخرى من العالم.

ولذلك لم يكن غريباً أن تتبع الهدنة مباشرة جائزةٌ تمنح باسم السلام، وكأن النظام الدولي أراد أن يقنع نفسه بأنه ما زال قادراً على “ضبط الفوضى” كلما تجاوزت حدها.

لكن القراءة الأعمق تكشف أن التهدئة لم تكن غاية بل وسيلة، هدنة قصيرة قبل الالتفات إلى ملفات أكثر سخونة: فنزويلا، أو البحر الأحمر، أو حتى إيران. فالمشهد الأميركي لا يعرف الفراغ بل ينتقل من جبهة إلى أخرى تحت العنوان نفسه “السلام”.

وهنا يتبدى السؤال الأهم:

هل كانت جائزة نوبل هذه المرة خاتمة لحرب مؤقتة أم تمهيداً لحرب مقبلة تحت شعار “نشر السلام في مكان آخر”؟

بين مثالية الفكرة وواقعية المصالح

ربما لم تعد جائزة نوبل للسلام تكافئ السلام بقدر ما تكشف تحوله من قيمة إلى أداة. فالعالم اليوم لا يوقف حروبه لأن الضحايا كثر بل لأن الكلفة ارتفعت، ولا يعلن الهدوء لأن القلوب هدأت بل لأن المصالح استوفيت.

هكذا تحول السلام من وعد إنساني إلى اتفاق سياسي، ومن حلم جماعي إلى موازنة دقيقة بين الخسارة والربح.

ووسط هذا التحول تبقى الجائزة رمزاً لمفارقة أكبر تمنح باسم الإنسانية، لكنها كثيراً ما تستخدم لتبرير قرارات تصنع الألم باسم “العدل”.

إنها الجائزة التي تذكرنا دائماً بأن العالم لا يصنع السلام حين يؤمن به، بل حين يحتاجه.

ويبقى السؤال معلقاً بين المثال والواقع:

هل ما زال للسلام معنى مستقل عن المصلحة، أم أننا نعيش زمناً صار فيه السلام نفسه نوعاً آخر من الحرب؟

Loading...

Loading...