الاكثر قراءةترجماتغير مصنف

الاختلال الجديد في ميزان القوة الناعمة.. الموقف الصيني الحذر تجاه انكفاء الولايات المتحدة

بقلم: ماريا ريبنيكوفا

ترجمة: صفا مهدي عسكر

تحرير: د. عمار عباس الشاهين

مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية

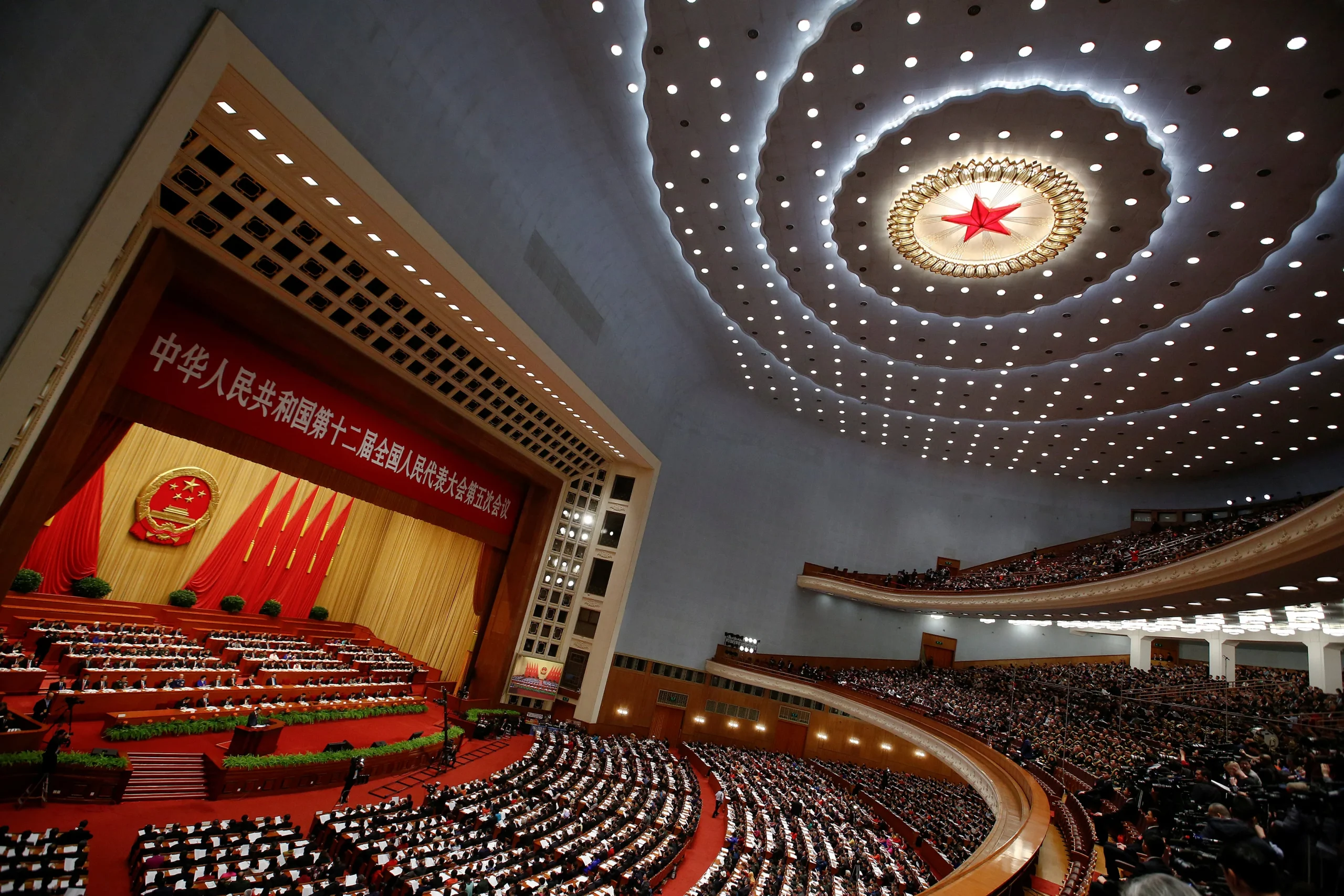

منذ مطلع الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب شرعت واشنطن في تفكيك البنى المؤسسية التقليدية التي شكّلت ركائز قوتها الناعمة لعقود، فقد توقفت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) عملياً عن أداء مهامها فيما انشغلت إذاعة صوت أميركا بصراعات قانونية وتشريعية متواصلة وتراجعت وزارة الخارجية بشكل كبير في حجم كوادرها وبرامج عملها، وإلى جانب ذلك أدت القيود الأكثر صرامة على سياسات التأشيرات والهجرة إلى جعل الولايات المتحدة أقل وصولاً وجاذبية للطلاب والباحثين والزوار المحتملين كما أسهمت المقاربة القائمة على الابتزاز والتعاملات التبادلية الضيقة مع الحلفاء في تآكل الثقة الدولية بواشنطن، وقد وصف جيمي شيا المسؤول السابق في حلف شمال الأطلسي هذه التحولات الواسعة في صحيفة (نيويورك تايمز) بأنها تمثل “انتحار القوة الناعمة الأميركية”. ورأى العديد من الباحثين والمحللين أنّ تراجع الحضور الأميركي على صعيد القوة الناعمة يشكّل مكسباً استراتيجياً للصين، فقد حذّر عالم السياسة الراحل جوزيف ناي – صاحب مفهوم القوة الناعمة – من أنّ بكين “تتهيأ لملء الفراغ الذي يخلقه ترامب”، وبالمثل اعتبر يانتشونغ هوانغ من مجلس العلاقات الخارجية أن سياسات إدارة ترامب قد “عززت الهجوم الدبلوماسي الجذاب للصين”.

غير أنّني أكدت في مقالة نشرت في عام 2022 في مجلة (فورين أفيرز) أنّ المنافسة الأميركية–الصينية في مجال القوة الناعمة لا تقوم على معادلة صفرية، إذ يعتمد البلدان مقاربتين مختلفتين في بناء النفوذ فالصين تميل إلى جذب الشركاء عبر تقديم مكاسب عملية وملموسة في حين توظف الولايات المتحدة منظومة القيم والمبادئ الديمقراطية كجوهر لخطابها الموجّه إلى العالم، وقد نظرت العديد من دول ما يُعرف بالجنوب العالمي إلى العروض الأميركية والصينية بوصفها خيارات متكاملة وليست متعارضة فاستفادت من الاثنين معاً دون الحاجة إلى الانحياز لطرف على حساب آخر. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة ولا سيما منذ إعادة انتخاب ترامب تحسن موقع الصين النسبي بشكل ملحوظ فمع انكفاء الدور الأميركي وترهله باتت بكين في نظر كثيرين شريكاً أكثر حضوراً وموثوقية، ومع ذلك لم يؤد هذا التحسن إلى تحويل الصين إلى قوة عالمية متصدرة في مجال القوة الناعمة، فعلى الرغم من تمسكها بسياسة الدبلوماسية القائمة على المنافع التنموية فإنها خفّضت – بدلاً من توسيع – حجم مساعداتها للدول منخفضة الدخل ولم تُظهر مؤشرات تشير إلى رغبتها في ملء موقع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، كما أنّ بكين لا تسعى إلى لعب دور المروج لنموذج حكم عالمي بديل على غرار ما فعلته الولايات المتحدة تاريخياً. ومع أنّ الصورة الدولية للصين باتت أكثر إيجابية عموماً الا انّ هذا التحسن متفاوت من منطقة إلى أخرى، كما أن الدول الأكثر تقبلاً للصين لا تزال تتعامل مع سياستها الخارجية بمزيج من التقدير والحذر، وبذلك فإن استفادة الصين من تراجع القوة الناعمة الأميركية قد منحتها زخماً نسبياً لكنه لا يكفي بمفرده لضمان ترسيخ نفوذ عالمي أشمل في السنوات المقبلة.

الاستمرار على النهج

تختلف المقاربات الصينية في فهم القوة الناعمة عن التعريف الأصلي الذي وضعه جوزيف ناي والذي يركز على الثقافة والقيم والسياسة الخارجية باعتبارها العناصر الجوهرية لقدرة الدولة على التأثير في الآخرين دون استخدام القوة، ففي الأدبيات الصينية يتداخل البُعد الثقافي مع البعد المادي إذ تنظر بكين إلى نموذجها التنموي وابتكاراتها التكنولوجية ومساعداتها للدول النامية بوصفها أدوات رئيسية لتعزيز القوة الناعمة، إلى جانب ثقافتها التقليدية وقيمها المعلنة. وعندما تسعى الصين إلى مخاطبة الدول النامية فإنها تشدد باستمرار على مبدأ المنفعة الاقتصادية المتبادلة وعلى فهمها لحقوق الإنسان باعتبارها مرتبطة بالحقوق الاقتصادية وتحسين مستوى الرفاه المعيشي أكثر من ارتباطها بالحرية الفردية والسياسية، وتنطلق الدبلوماسية الصينية من تقديم منافع ملموسة للشركاء سواء عبر اتفاقيات تجارية – غالباً ما تترافق مع عروض ثقافية – أو مشاريع بنى تحتية، أو برامج تدريب ومنح تعليمية تستقدم آلاف المسؤولين وصانعي السياسات والصحفيين والطلاب إلى الصين.

ومع وصول إدارة ترامب تقلّصت البدائل المتاحة أمام الدول النامية مقارنة بما تقدمه الصين، فبحسب معهد لوي الأسترالي أدى تراجع موازنة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى جعل الالتزامات الثنائية الصينية في مجال المساعدات التنموية هي الأكبر عالمياً، كما ساهمت الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة في جعل الصين – التي لا تزال منفتحة على التجارة رغم الانتقادات الموجهة إليها – أكثر جاذبية اقتصادياً.

وتبرز أيضاً المقارنة في سياسات التنقل إذ تسمح الصين حالياً بدخول مواطني أكثر من 70 دولة دون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يوماً في مقابل قيود متزايدة تفرضها الولايات المتحدة. ومع ذلك لا تشير المؤشرات إلى أنّ الصين تستثمر الفرصة عبر توسيع مساعداتها التنموية، فقد جاءت تعهداتها المالية الأخيرة لدعم الدول النامية أقل من السنوات الماضية دون بوادر على تغيير هذا المسار، ففي قمة ايار التي جمعت الصين ودول مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي (CELAC) تعهدت بكين بتقديم 9.2 مليارات دولار فقط أي أقل من نصف قيمة تعهداتها في قمة عام 2015، وفي ايلول خصصت الصين 1.4 مليار دولار كقروض لدول منظمة شنغهاي للتعاون انخفاضاً عن 5 مليارات تعهدت بها قبل عقد. وتعكس هذه التراجعات محاولة بكين “إعادة هيكلة” مبادرة الحزام والطريق من خلال التركيز على مشاريع “صغيرة وجذابة” استجابةً لضغوط اقتصادية داخلية وارتفاع الديون المستحقة على دول المبادرة، وبينما لا تزال الصين تقدم تمويلاً للدول الغنية بالموارد أو ذات الدخل المتوسط مثل الولايات المتحدة وروسيا، فإنها باتت أكثر حذراً في إقراض الاقتصادات النامية، وتوقفت تماماً عن تقديم قروض جديدة لبعض الدول مثل إثيوبيا. ولا يبدو أيضاً أنّ الصين تسعى إلى سد الفراغ الذي تركه غياب الوكالة الأميركية في مجالات أخرى، فقبل عام 2025 كان حجم المساعدات الخارجية الصينية – المنفصلة عن صناديق التمويل التنموي – أقل بكثير من نظيرتها الأميركية ومعظمه قُدّم في شكل قروض ميسرة وليس منحاً، وفي عام 2025 لم تتجاوز الاستجابة الصينية سوى خطوات محدودة مثل زيادة دعمها لأكبر منظمة لإزالة الألغام في كمبوديا أو تقديم تعهدات غير رسمية لتقديم مساعدات إنسانية لنيبال، وهي أمثلة معزولة لا تشي بتحوّل جوهري في التوجهات الدبلوماسية لبكين. ومع ذلك لا يعني هذا أنّ الصين تنكمش اقتصادياً في جميع الاتجاهات إذ شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في تجارتها واستثماراتها الخاصة في أميركا اللاتينية و(الشرق الأوسط) وجنوب شرق آسيا، غير أنّ الدافع وراء هذه التوسعات كان في الغالب شركات فاعلة تجارياً، أكثر منه توجهاً مباشراً للدولة، رغم صعوبة الفصل التام بين القطاعين في الحالة الصينية.

النموذج الصيني؟

تراجع الولايات المتحدة عن الاضطلاع بدورها التقليدي في الترويج لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وتراجع حرصها على تقديم نفسها كديمقراطية مثالية يُحتذى بها أوجد فراغاً أيديولوجياً كان يمكن للصين – نظرياً – أن تستغله لطرح مشروعها الفكري الخاص، غير أنّ بكين لا تبدو مستعدة أو ربما غير راغبة في تبني هذا الدور فمنذ عقود ركزت القوة الناعمة الصينية على المكاسب العملية والمصالح المادية خلافاً للنموذج الأميركي القائم على تصدير منظومة قيمية وسياسية شاملة، ورغم بروز تحولات تدريجية في الخطاب الصيني – من خلال التأكيد على مبدأ عدم التدخل وتقديم “طريق بديل للتحديث والديمقراطية” في اللقاءات رفيعة المستوى وبرامج تدريب مسؤولي الدول الأخرى – فإن الرسالة الصينية لا تقدم رؤية واضحة لدور الصين في النظام الدولي ولا نموذجاً سياسياً متكاملاً قابلاً للتعميم، وقد يكون هذا الغموض مقصوداً بما يمنح بكين مرونة في حركتها الدولية ويتيح لها الظهور كقوة عالمية أقل فرضاً ونفوذاً مما كانت عليه الولايات المتحدة.

ويرتكز الخطاب الأيديولوجي الصيني الجديد على إبراز الاختلاف عن الغرب، ففي التصريحات والكتابات الرسمية ينتقد المسؤولون الصينيون ما يسمونه “الهيمنة الغربية” ويقدمون الصين كقوة مسؤولة يمكن الركون إليها، ففي تموز الماضي اتهم السفير الصيني لدى روسيا الولايات المتحدة بالتخلي عن النظام الدولي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية بينما عرض الصين كنموذج للدولة التي تحترم تعهداتها، وخلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين في ايلول دعا الرئيس شي جين بينغ إلى نظام دولي “أكثر عدالة” وأطلق مبادرة الحوكمة العالمية كإعلان لتبني عالم متعدد الأقطاب. كما يسعى الباحثون والدبلوماسيون الصينيون في لقاءاتهم مع مسؤولي دول إفريقية إلى تقديم الصين كقوة غير تدخّلية وصديقة للأولويات الوطنية مقابل الولايات المتحدة التي توصف بأنها أكثر اندفاعاً وتدخلاً في شؤون الدول الأخرى، ويُطرح “المسار الصيني للتحديث” بوصفه نموذجاً أكثر احتراماً للخصوصيات المحلية بعيداً عن القوالب الغربية الجاهزة، وفي هذا السياق يمكن لتسليط الضوء على المظالم المرتبطة بالسياسات الأميركية – واقعاً أو تصوراً – أن يعزز شعوراً مشتركاً بالدفع نحو شراكة أوثق مع الصين، وقد استفادت بكين بالفعل من هذا التوجه إذ توسعت منظمة شنغهاي للتعاون من تجمع أمني إقليمي يضم ست دول عام 2001 إلى منصة دبلوماسية واسعة تشمل اليوم عشر دول أعضاء و14 شريك حوار ودولتين بصفة مراقب مع رغبة دول أخرى بالانضمام.

ومع ذلك يظل الخطاب الصيني في جوهره خطاباً احتجاجياً ينتقد تفوق الولايات المتحدة ويطالب بتمثيل أكبر في مؤسسات الحوكمة العالمية من دون أن يقدم بديلاً فكرياً أو نمط حكم يمكن إلهام الآخرين به أو تبنيه، ويرتبط هذا التردد أيضاً بعدم وضوح “النموذج الصيني” ذاته، فعلى الرغم من أن اهتزاز صورة الديمقراطية الأميركية قد يفتح الباب أمام ترويج الصين لنهجها السياسي فإن معالم هذا النهج ليست محددة بوضوح. وتشير دراسات ميدانية حول برامج التدريب الموجهة لمتخذي القرار في إفريقيا إلى أن الصين لا تعرض نظامها كبديل جذري للمفهوم الديمقراطي الغربي بل تعيد توظيف المفاهيم ذاتها بصياغة مختلفة فالديمقراطية الصينية تُقدَّم كنسخة أكثر كفاءة واستجابة للمجتمع، غير أن هذه البرامج نادراً ما تقدم إرشادات عملية حول كيفية تطبيق التجربة الصينية حتى في المجالات التي حققت فيها الصين نجاحاً بارزاً مثل محاربة الفقر. ففي إحدى دورات التدريب في أديس أبابا طلب مسؤول إثيوبي تفسيرات عملية حول كيفية استنساخ التجربة الصينية، ليرد أحد الخبراء الصينيين قاطعاً “لسنا هنا لتقديم نصائح” منهياً النقاش، ورغم أن البرامج التقنية – مثل التدريب في مجالات الزراعة ونقل التكنولوجيا – قد تقدم محتوى تطبيقيّاً أكبر، فإن مسؤولين وصحفيين أفارقة يشيرون إلى أن الاستفادة العملية من التجربة السياسية والتنموية الصينية تبقى محدودة.

ومع ذلك تسجل الصين مكاسب لافتة في مجالات أخرى، فقد شهدت الأشهر الماضية انتشاراً واسعاً لمنتجات الثقافة الشعبية الصينية مثل دمى “لابوبو” وفيلم الرسوم المتحركة “نَيْ تشا 2” وعدد من ألعاب الفيديو الناجحة إلى جانب صعود تقنيات صينية مثل منصة الذكاء الاصطناعي “ديب سيك” ما دفع بعض وسائل الإعلام الدولية لطرح تساؤل “كيف تمكنت الصين من ترسيخ مكانتها البارزة عالمياً ؟”، ويمكن لهذا النفوذ الثقافي المتصاعد أن يعزز مكانة الصين لدى الرأي العام العالمي خصوصاً عندما تحمل هذه الأعمال رسائل تستلهم التاريخ الصيني أو تصور مستقبلاً تكنولوجياً متقدماً، لكن العديد من هذه النجاحات – مثل دمى “لابوبو” ومنصة “ديب سيك” – يعكس قبل كل شيء تفوقاً تجارياً وتقنياً وهو ما يدعم القوة الناعمة المادية للصين دون أن يرقى بالضرورة إلى نشر نموذج فكري متماسك أو رؤية عالمية قابلة للتصديق والتعميم.

المكاسب النسبية للقوة الناعمة الصينية

تُعد القوة الناعمة من المجالات الصعبة في القياس الدقيق وغالباً ما يُعتمد في ذلك على استطلاعات الرأي العام، أظهرت هذه الاستطلاعات أن الصين حققت مكاسب هامشية في شعبيتها منذ إعادة انتخاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، فاستطلاع أجرته مؤسسة بيو في تموز شمل 24 دولة أشار إلى أن غالبية المستطلعين ما تزال تنظر إلى الولايات المتحدة بشكل إيجابي أكثر من الصين الا ان الفجوة بدأت تتقلص، وقد شهدت الصورة الإيجابية للولايات المتحدة تراجعاً ملحوظاً منذ ربيع 2024 إذ انخفضت التقديرات الإيجابية للولايات المتحدة بمقدار 20 نقطة مئوية في كندا بينما سجلت الصين تحسناً طفيفاً، وفي استطلاع آخر شمل خمس دول رئيسية في أميركا اللاتينية أبدى المستطلعون تفضيلهم للصين كشريك اقتصادي مقارنة بالولايات المتحدة في جميع الدول المشمولة بالاستطلاع. ومع ذلك تُحاط هذه المؤشرات الإيجابية بالتحفظات، فالتصورات تجاه الصين ما تزال متفاوتة بين الدول والمناطق ففي إفريقيا وأميركا اللاتينية تسود وجهات نظر إيجابية في حين تبقى سمعة الصين سلبية بشكل كبير في منطقة آسيا- المحيط الهادئ وأوروبا، حيث تفوق المخاوف الأمنية التي تمثلها بكين على الجاذبية الاقتصادية التي تقدمها، حتى مع تراجع الدور الأميركي.

كما أن التقدير للصين كشريك اقتصادي لا يعكس بالضرورة الثقة في قيادتها العالمية، ففي استطلاع بيو نفسه أفاد 66٪ من المستطلعين في 25 دولة أنهم لا يثقون في قدرة الرئيس شي جين بينغ على “اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بالشؤون العالمية”، وتتضح هذه الفروق بين التقدير الاقتصادي والاعتبارات الأيديولوجية أيضاً في الحوارات مع صانعي القرار إذ أعرب مسؤولون إثيوبيون شاركوا في برامج تدريب دبلوماسي في الصين عن إعجابهم بقدرتها الاقتصادية وتقديرهم لمساعداتها المادية، إلا أنهم ظلوا متشككين في وعود بكين بالتعاون المتبادل متسائلين “هل المكاسب متبادلة أم لصالح الصين فقط؟” وغالباً ما يجد هؤلاء صعوبة في تفسير منظور الصين للشؤون العالمية خارج إطار المصلحة الذاتية.

كما أن المشاعر التحفظية والتحفظات حيال القوة الاقتصادية الصينية نادراً ما تنعكس في الاستطلاعات لكنها تتضح بطرق أخرى، ففي إثيوبيا التي تظهر ميلاً إيجابياً نحو الصين عبّر الطلاب الجامعيون عن مزيج من الإعجاب والتحفظ حيال المشاريع الطويلة الأمد التابعة لمبادرة الحزام والطريق مستشهدين بالديون الكبيرة المستحقة للصين واحتمالية أن تتولى الأخيرة إدارة مشاريع حيوية إذا تعذّر سداد القروض، وفي آسيا الوسطى حيث تميل بعض الدول لصالح الصين ازدادت الاحتجاجات المنظمة ضد مشاريع البنية التحتية والطاقة الصينية خلال العقد الأخير، أما الدول التي تتبع سياسة الحياد أو توازن القوى فإن انسحاب الولايات المتحدة يزيد من شعورها بعدم الاطمئنان إذ يترك حضور الصين بلا منافس.

بناءً عليه سيكون من المبكر إعلان التحسن النسبي لمكانة الصين في القوة الناعمة كإنجاز حاسم لها، حتى الآن تتصرف بكين بحذر بدلاً من استغلال تراجع الولايات المتحدة بالكامل مقدمة نفسها كشريك تنموي موثوق ومتوافر لكنها حذرة في استثمار موارد إضافية على الصعيد الدولي، وتستند رسالتها الأيديولوجية إلى الاستياء من الغرب بدلاً من تقديم رؤية بديلة شاملة أو دروس سياسية عملية قابلة للتكرار، وما يزال الرأي العام الدولي متحفظاً تجاه الصين خصوصاً فيما يتعلق بالقيادة العالمية. ومع ذلك قد يكون هذا النهج المحافظ استراتيجية مدروسة لا دليلاً على ضعف أو تجاهل القوة الناعمة، إذ تتجنب الصين الإفراط في الالتزام مما يعرضها لمزيد من التدقيق في سياساتها الداخلية ورؤيتها العالمية بينما تحقق مكاسب هامشية من انسحاب الولايات المتحدة، وعلى عكس واشنطن السابقة تهدف بكين إلى تعزيز شرعية مسارها الخاص أكثر من محاولة إقناع الآخرين باتباعه وقد يكون إبراز الفروقات الواضحة بينها وبين الولايات المتحدة كافياً في المرحلة الراهنة.

* Maria Repnikova, The New Soft-Power Imbalance China’s Cautious Response to America’s Retreat, FOREIGN AFFAIRS, November 20, 2025.

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...